在3C数码配件这一看似门槛不高、实则高度内卷的赛道中,曾被视为“安克平替”的绿联科技,正在用实际表现重新定义市场对其的认知。从一条售价仅15元的USB数据线起步,凭借对产品力的打磨与渠道策略的精准布局,十年间跃升为年营收61.7亿元的出海品牌,且海外营收占比已过半。

2024年7月,绿联正式在深交所创业板挂牌(301606),这不仅是一个资本动作,更像是它向外界递出的一张“转正名片”——从默默无闻的配件制造商,走到了被市场与用户双重认可的品牌位置。

01 从一条数据线起家

绿联科技的发展轨迹,很大程度上与创始人张清森的个人经历紧密相关。

张清森于1983年出生于福建莆田,大学主修国际金融,毕业后前往深圳从事外贸业务。在早期外贸从业经验的基础上,张清森于2009年前后选择创业,切入点是为海外客户代工生产数据线等基础3C配件。这一阶段虽起步微小,但通过对产品稳定性与交付效率的把控,为日后的品牌化奠定了基础。

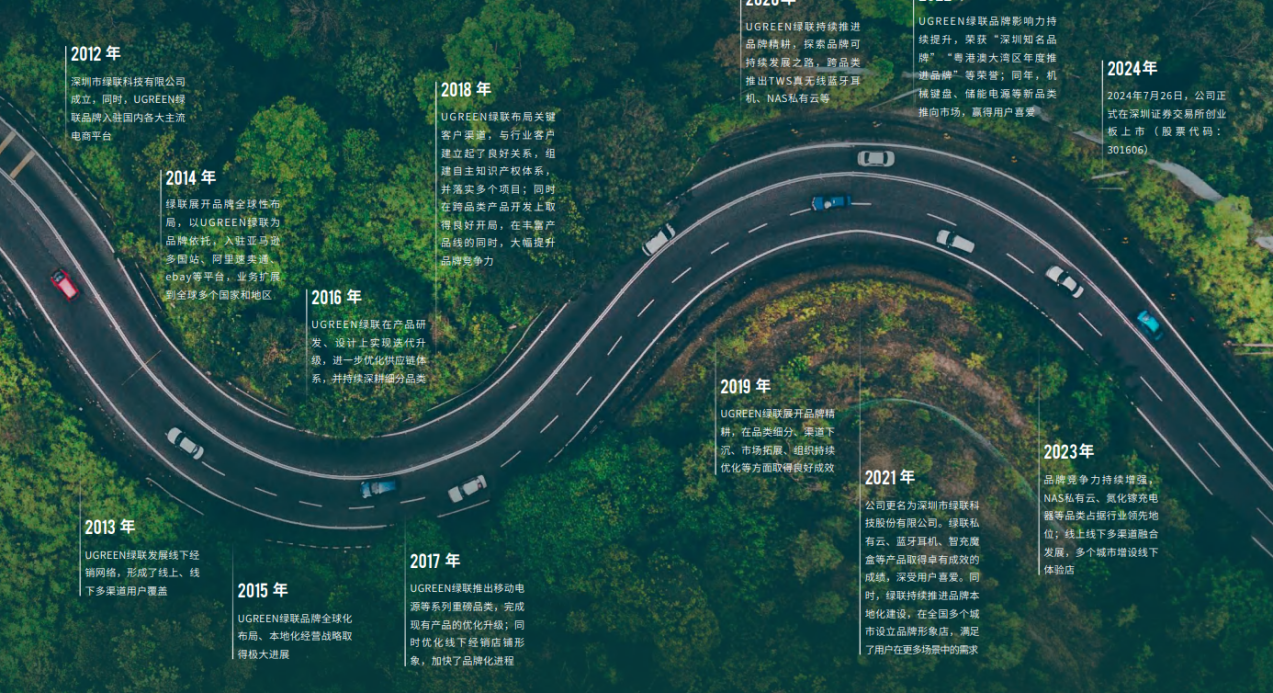

进入2012年,绿联正式确立自有品牌,并逐步建立自主研发与销售体系,从“代工厂”转型为“品牌商”。彼时中国消费电子市场正值3C配件普及期,张清森敏锐捕捉到标准配件品类中的差异化需求,率先推出覆盖不同场景的数据线产品组合,长度在0.5米至5米不等,为品牌打开用户认知。

此后,绿联加速拥抱电商红利,快速覆盖天猫、京东等国内线上渠道。依托早期高性价比的产品力与供应链反应速度,品牌在3C类目中快速积累口碑。2013年,公司营业额突破千万级别,初步完成品牌基础搭建。

2014年以后,随着跨境电商政策的放宽和平台红利窗口打开,绿联将业务重心进一步向海外拓展。其产品相继上线亚马逊、AliExpress、eBay等国际平台,并通过苹果MFi认证等产品背书,持续提升全球渠道信任度。

随后的数年间,,绿联不断扩展产品线,在消费电子领域形成了覆盖广泛的布局。聚焦移动办公、居家生活,户外出行等场景,提供配套的产品组合,围绕“充电、连接、存储、安全”等日常场景,打造出一套完整的使用体验。

与此同时,绿联也在不断加码技术研发,持续提升充电、存储、音视频、移动周边、传输五大核心产品线的性能。例如NAS私有云、耳机声学、充电续航技术等方面,都是他们重点投入的方向,目的是更好地应对用户需求的升级和市场的新变化。

图源:绿联科技2024ESG报告

2024年,公司在深交所创业板上市,并且在2024年的年报数据上,绿联也实现了进一步的飞跃,公司全年营收达到61.7亿元,同比增长28.46%;归属上市公司股东的净利润4.62亿元,同比增幅19.29%。

自此,绿联完成了“华丽的转身”。

02 技术创新构建护城河

绿联这几年的高速增长,背后离不开技术创新的强力加持。据了解,2024年,公司研发投入达到3.04亿元,占主营业务收入的4.93%,研发人员总数为819人,占员工总数的22.57%。在激励机制上,共有57名员工因创新成果获奖,合计发放奖金65.33万元。

知识产权方面,截至目前,绿联累计申请专利1,628项,其中已授权专利432项,覆盖发明、实用新型、外观设计等多个类型。具体来看,绿联已获得295项实用新型专利、471项外观设计专利,以及30项发明专利,另有184项发明专利正处于实质审查阶段。

从最初的代工厂起步,到如今走向全球市场,绿联的转型之路可以说是围绕着三个关键点展开:供应链、产品研发和销售体系。这三者互相协同,逐渐构建出一个稳定高效的运营闭环。

尤其在技术研发方面,绿联一直把“创新”当作核心驱动力。品牌围绕用户真实需求来设计产品,自己搭建起了从产品策略到工业设计的一整套研发体系。无论是NAS私有云、氮化镓充电器,还是耳机声学系统,绿联都持续投入、不断打磨,在多个技术赛道上形成了差异化优势。

值得一提的是,绿联在技术与市场之间搭建桥梁的方式,也变得越来越“前沿”。2024 年,绿联在全球推出的 NASync 系列私人云存储新品,再次展示其在硬件创新与用户需求匹配上的强执行力。

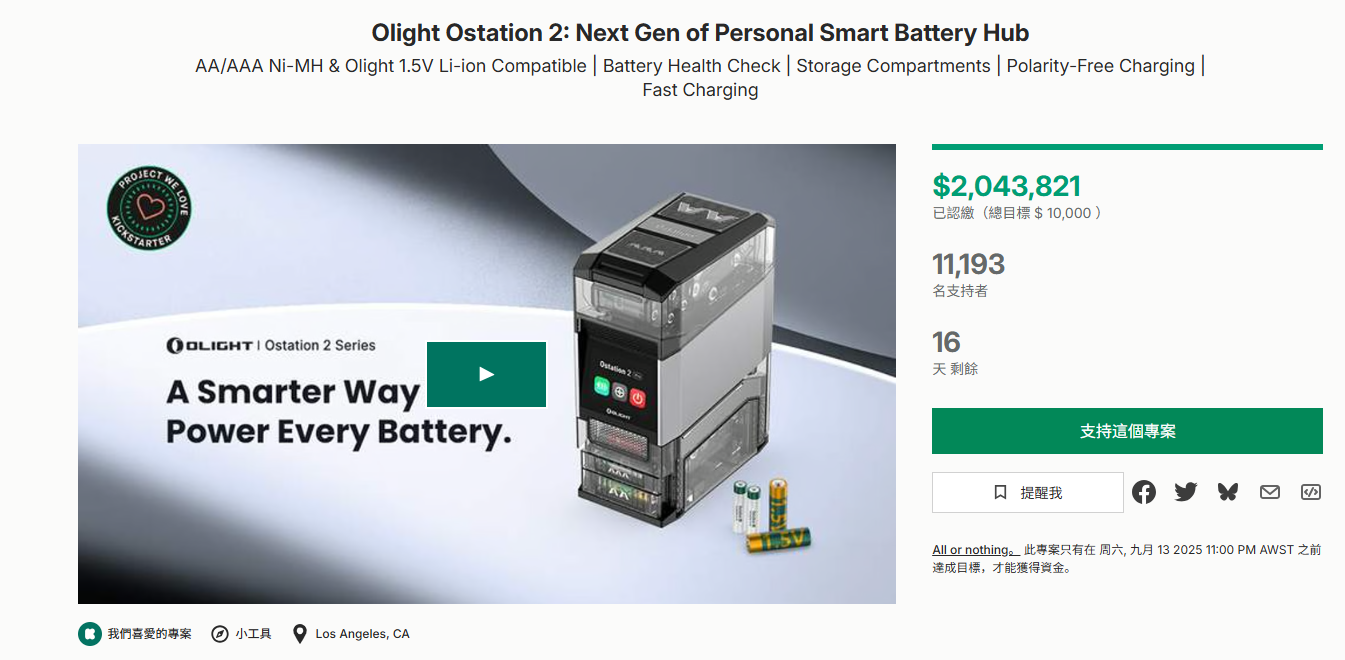

该系列于2024年 3 月在 Kickstarter 发起众筹,13,285 名支持者共筹得 667 万美元,远超 2 万美元的原始目标,跻身年度硬件类目高热度项目。

同年在日本 GREEN FUNDING 平台,NASync 以 9.68 亿日元(约合 4700 万人民币)的成绩打破全平台历史纪录,成为日本市场的现象级存储类产品。

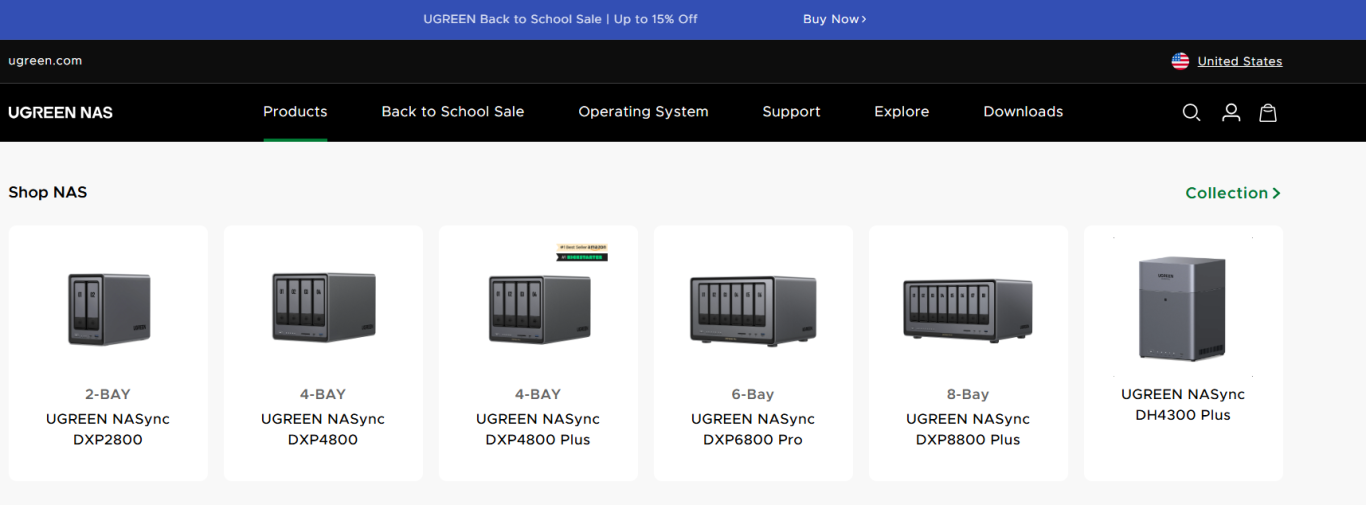

NASync 系列共推出六款型号,主打安全高效的私人云解决方案。全系搭载英特尔第 12 代处理器(部分为酷睿 i7 级别),并支持 SHA256 加密、本地 AI 智能管理、自动照片整理、影视库封面整理、Docker 容器部署等高阶功能。

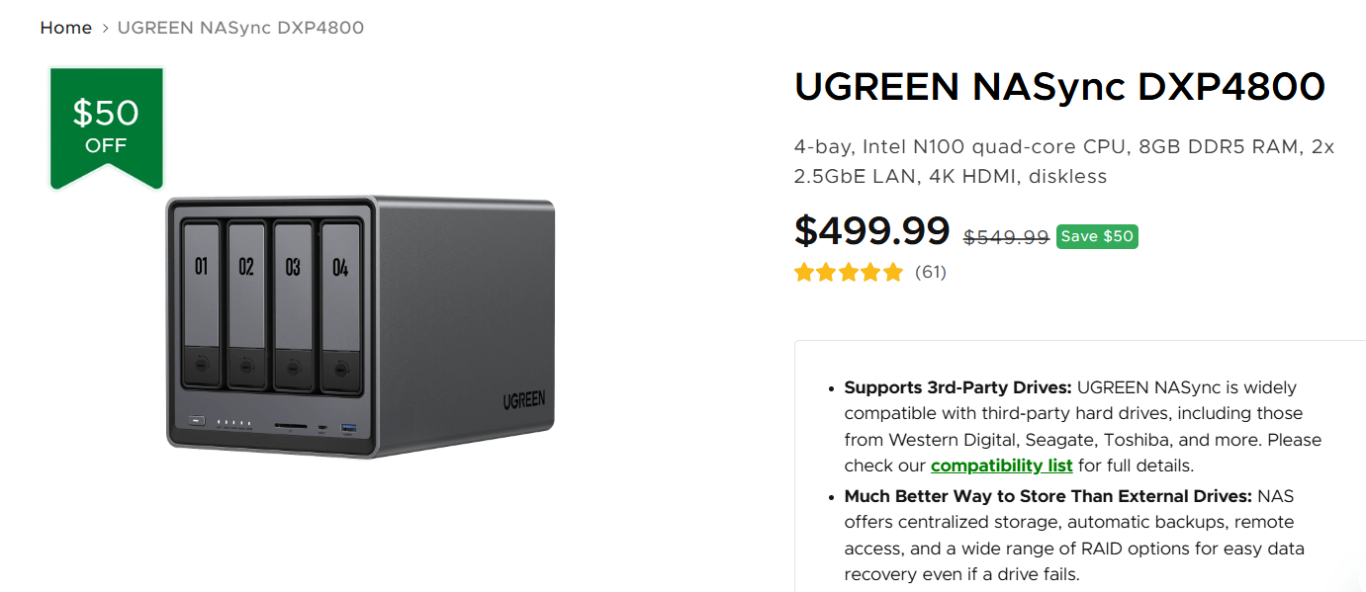

以热卖款 DXP4800 为例,售价499.99美元,配备 8GB DDR5 可扩内存、最高支持 136T 容量扩展,接口涵盖 2.5GbE 双网口与 HDMI 2.1,产品力在同类消费级 NAS 中处于领先梯队,兼顾家庭娱乐与轻量级办公需求。

从行业视角看,绿联此次切入 NAS 赛道背后,是对个人数据私有化管理需求兴起的深度回应。在全球数据主权意识上升、AI 模型对本地算力提出更高要求的背景下,传统公有云的隐私争议与订阅成本劝退了大量用户。

绿联通过高性能硬件 + 简化软件体验的方式,降低了用户使用 NAS 的门槛,既击中了“轻NAS”用户的潜在需求,也打开了一个尚未被群雄瓜分的消费级数据中台市场。

更值得关注的是,NASync 众筹成绩的背后并非纯靠品牌惯性或粉丝经济驱动,而是产品本身强配置、强实用、强叙事力的复合成果。这与绿联过往“有点技术宅气质但对用户保持体贴”的产品哲学一脉相承,也体现了其“用工程能力做消费理解”的品牌路径日渐成熟。

03 线上线下并行

在品牌走向全球的过程中,渠道布局往往决定了用户触达的深度与广度。绿联科技的出海之路,正是以“线上+线下”并行、“本地化+全球化”融合的策略为核心,构建起了一套多层次、多元化的销售体系。

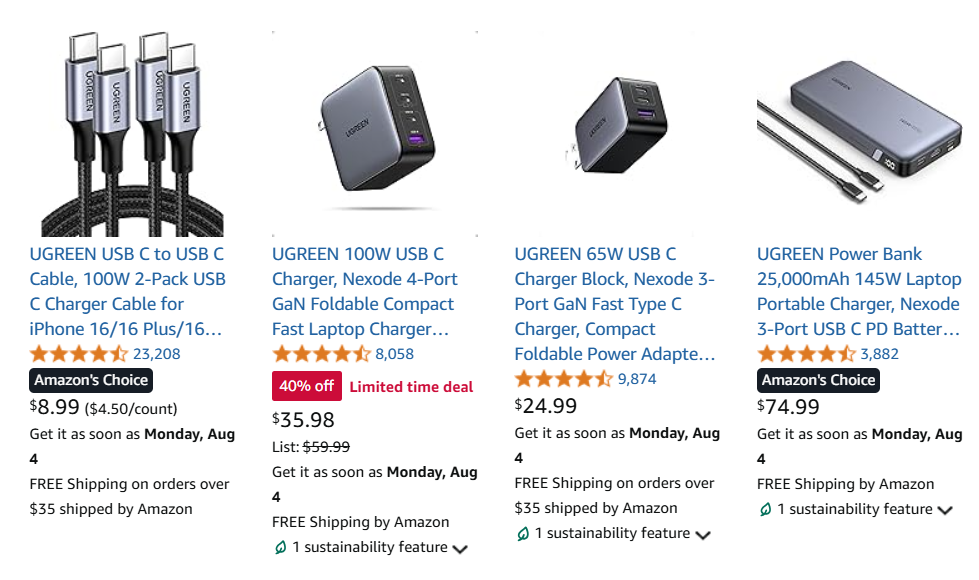

一方面,绿联持续深耕线上主流平台,重点发力亚马逊、天猫、京东等头部电商。在亚马逊平台,绿联多款爆款产品如氮化镓快充、数据线、移动硬盘盒等长期霸榜“Bestseller”榜单,积累了大量的用户评价。

其中,其65W氮化镓快充一度成为美国站品类热销款,凭借多口位设计和高性价比,在Prime Day、黑五等大促节点表现亮眼。据卖家精灵显示,该产品近1个月贡献就超6000的销量,销售额近20万美金。

数据来源:卖家精灵

此外,绿联也在速卖通、Shopee、Lazada、Noon等区域电商平台实现全面覆盖,打通东南亚、中东等新兴市场的流量入口。

在独立站方面,绿联同步搭建面向欧美用户的品牌站点,强化用户直达能力。通过官网直销模式,公司可以更好地掌控营销节奏与客户关系,提升品牌溢价空间。

例如在北美市场,绿联独立站聚焦存储与办公场景,重点推广其众筹爆品——NASync 系列私有云,配套以多语种客服、快速发货和个性化支持,提升用户粘性。

目前已建立了两个主要站点:综合站ugreen.com 与NAS垂类站 nas.ugreen.com,两者在页面顶部实现了互跳逻辑,形成流量互导,进一步提升品牌在专业场景下的曝光和转化。据SimilarWeb数据,前者月访问量在150万左右,后者约为30万,用户主要来自美国、德国、英国、加拿大等核心消费市场。

数据显示,截至2024年,公司独立站订单来自美国、加拿大、德国等发达市场的占比持续提升,成为绿联沉淀私域流量的关键抓手。

线下方面,绿联也在加速构建全球零售网络,不仅进驻山姆会员店、沃尔玛、APPLE PREMIUM、Micro Center 等知名商超体系,还在全国多个核心城市开设品牌体验店,打造“看得见的品牌力”。在海外,公司同步设立本地服务中心,如(中国)香港、美国、德国、日本等地,以“全球总部+区域中心”的结构响应当地市场需求,提升品牌在本地市场的服务渗透率和运营效率。

总而言之,在一众中国出海品牌中,绿联的渠道打法显得尤为稳健而多元:既抓住了平台红利,也主动搭建起品牌自己的流量池,为其全球化扩张提供了长期动力。